認証取得サポート > アポスティーユとは

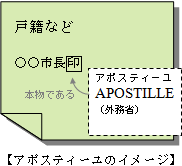

「アポスティーユ(apostille)」とは、日本の外務省による公文書の確認証明です。

アポスティーユ(apostille)は、外務省が日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、確認し証明するものです。

おおよそ18cm四方の紙が証明を受ける書類に添付されるため日本語では「付箋による証明」と呼ばれることがあります。(都内公証役場でのワンストップサービスを利用の場合は異なる書式となります。)

アポスティーユが必要な場合

アポスティーユ(apostille)は、外国での各種手続き(個人のビザ権申請・国際結婚など、法人の商品輸出手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。

提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証(リーガリゼーション)』を求められている可能性が高いと思われます。

アポスティーユはハーグ条約に基づいて発行されるもので、書類の提出国・地域もハーグ条約に加盟・参加 している必要があります。ハーグ条約はヘーグ条約と呼ばれることもあります。

「アポスティーユ」の対象となる文書

公文書

「アポスティーユ」を取得できるは『公印』と日付のある公文書の原本に限ります。例えば、戸籍の“全部事項証明”はこの公文書に該当します。

私文書

「委任状」「会社定款」などの私文書には直接「アポスティーユ」を受けることはできませんが、公証人役場で公証人による公証を受けることにより可能となります。

翻訳文

外国語訳したものは、例えもとの文書が公文書でも、翻訳は私文書ですので直接アポスティーユ申請をすることはできません。

私立学校の証明書

旧国立大学を含む私立学校の証明書の原本には直接アポスティーユを受けることはできません。

「アポスティーユ」のお手続き代理・代行

外国での各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、クライアント様に代わり「アポスティーユ」の申請及び受領を行い、受領後クライアント様へ発送致します。

お問合せ

お電話

=お願い=

外国向け書類認証の取得代行・支援

お手続き代理・代行

外国での各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、クライアント様に代わり「アポスティーユ」の申請及び受領を行い、受領後クライアント様へ発送致します。

国内代理人

外務省では、海外からの郵送申請・海外への郵送発送は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請する必要があります。

申請先

申請は、東京霞ヶ関の外務省本省に行ないます。(私文書については、原則、都内公証役場でのワンストップサービスを利用してアポスティーユを取得します。)

申請書、添付書類

面倒な申請書の記入、必要な場合の煩雑な添付書類の準備も当事務所におまかせ下さい。お申込書などは当事務所でご用意いたします。

行政書士

行政書士は、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理を業として行なっております。きっとお役に立てると思います。

費用など・特定商取引に関する法律に準ずる表示*

報酬

報酬料は、案件ごとにお見積りさせて頂いております。上のフォームでお問合せ下さい。

公課費用

外国向けの書類認証では、公証手数料、領事部納付手数料など公課費用がかかる場合があります。これら公課費用は報酬料とは別に精算させて頂いております。

郵送費・交通費相当など

処理に通常必要となる東京23区内交通費および国内郵送料は当事務所で負担させて頂いております。

但し、ご依頼者都合による交通手段および発送方法の指定がある場合、23区外への交通費、及び、国際発送はその実費を計算させて頂いております。なお、証明書類の取得についてはそれにかかる実費を計算させて頂きます。

お支払時期

原則、お客様へ書類が到着してから1週間以内のお振込みをお願いしております。

なお、事案によっては、報酬および経費の一部または全額の事前のお支払をお願いする場合があります。

お支払方法

原則、口座振込みでお願いしております。口座番号はご請求時にご案内しております。

なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

引渡時期

ご依頼いただく業務によりかかる時間が大きく異なるため個別にご案内をしております。

中途解約(キャンセル)及び返品

お申込み後の中途解約(キャンセル)は、業務の進行状況に応じて報酬・経費の清算をさせていただいております。この場合、ご請求時から3日以内のお振込みをお願いしております。

また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。明らかな瑕疵または業務の不備などについては書類到着後1週間以内にご連絡ください。

* 行政書士業務は特定商取引に関する法律の適用が除外されていますが(特定商取引に関する法律第26条第1項ニ、特定商取引に関する法律施行令第11条、同令別表第2)、同等の表示をしております。

事務所案内

事務所名

行政書士はやし事務所

責 任 者

林 寿(はやし ひさし)

所 在 地

東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階

T E L

03−5635−5897

メ ー ル

gyoseishoshi(アットマーク)884jimusho.tokyo

登録番号

第07080538号(日本行政書士会連合会)

届出番号

(東)行07第337号(東京入国管理局)

所 属 会

東京都行政書士会 会員番号 第6813号

=お願い=

免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。